130年ほど前の「愛国米」を今の酒造技術で蘇らせた純米吟醸をご紹介。ぬる燗で味わうと味が広がり、奥深く色々な味が顔を出し、古代米の裾の広さを味わうことができます。

「身上起」を南伊豆で何とか復活させようと一軒の農家が十数年かけて増やし、やっと酒が造れるまでに増え、平成二十六年から古里の酒として純米吟醸「身上起」の製造に取り組みました。

ある時、専業農家の清水清一氏と中村大軌氏が見た事もないような米を持って訪ねて来ました。

中村氏が差し出した米は、みすぼらしく見えました。

酒造りなど引受けてくれる蔵元さんなど無いよ。無理々々。」と断りましたが、「一度食べてみてよ。」と置いていった米を食べてみるとお世辞にも美味しいとは言えない米…。

…そうだ昔、蔵元さんで「山田錦」の「ひねり餅」を頂いて食べた事があったっけ。

その時も美味しくなかった事が脳裏に浮かびました。

この共通点…もしかするとこの米は大化けして美味しいお酒が出来るかもしれない。

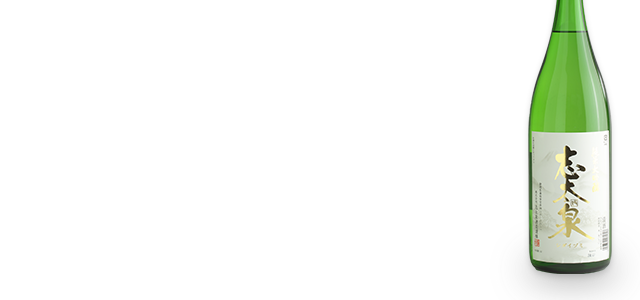

早速、取引のある藤枝市の志太泉酒造に見本の米を送り、酒造りがはじまりました。

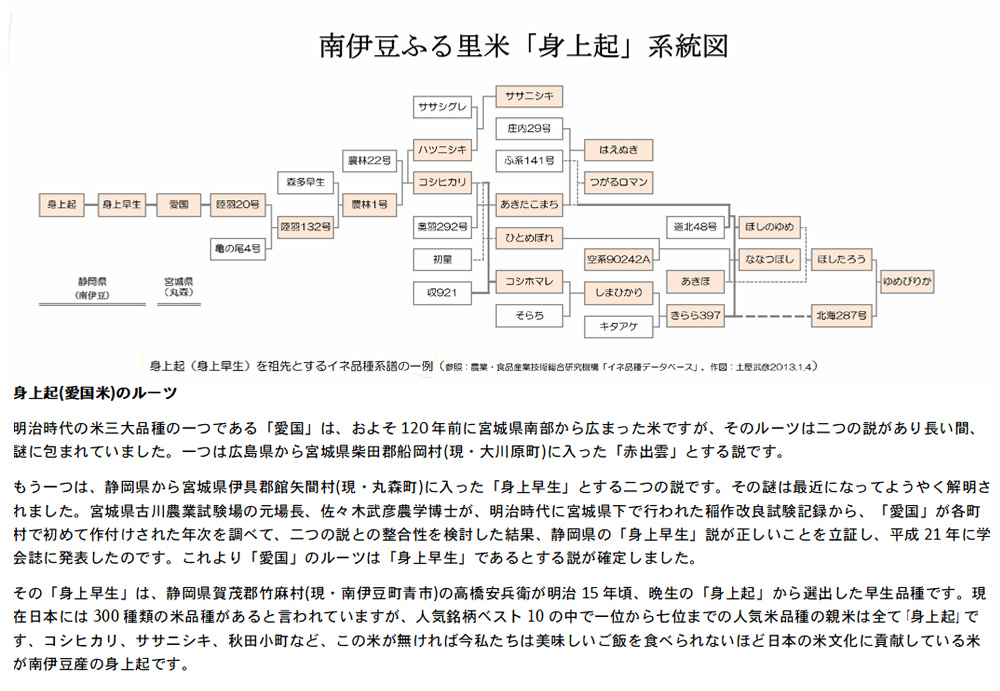

「コシヒカリ」や「ササニシキ」などの子孫を引き連れて古里南伊豆に凱旋してくれた米として、酒名を「古里凱旋・身上起」と命名しました。

「身上起米(愛国米)」は我が町のご先祖が残してくれた大切な御先祖米であり、二次製品に形は変わっても守り続けて行かなければならない、私たちにとっては大切な宝です。

平成25年度は一升換算七百本の純米吟醸酒が製造される事となり、販売スタートから「美味しいね」の声に支えられ、3ヶ月で全て完売しました。

今年もおいしい「身上起」を造るため、米づくりが始まりました。

志太泉酒造は、初代望月久作が、酒蔵を開き、望月家は藤枝の地主であった杉村家の分家として、余剰年貢米を有効に利用する役割を担っていたようです。

酒名を名づけるにあたり地元志太郡の地名「志太」に志し太く泉のように湧き立つ酒を造りたいという願いを込めて「志太泉」と命名したと伝えられています。

仕込み用水:瀬戸川伏流水

愛国米の見本を送ったところ、社長からは「無理」の一言が返ってきました。

志太泉酒造には何度となく連絡を入れ、願いをした結果、渋々蔵元からOKの返事をいただき、この時は涙が出るほど嬉しく思いました。

今となっては、米の収穫量も増え、人気商品となり、ビールの売れない日はあっても、この酒の売れない日はありません。

「酒造りは農業だ」と感じる一歩が始まりました。

自然環境を守るため自然農法を行い、薬剤などで田畑や水を汚す事もなくその水が川を下り、地域を潤しながら伊豆の海につながっている。

海の自然を守ることは山や田畑の自然を守る事から始まっている、その自然豊富な伊豆の海水を使った 「海水熟成貯蔵酒」が今も静かに熟成の時を刻んでいます。